こんにちは、HARUです。

今回のみち草きは初の関東進出!

東京都調布市から「公益財団法人東京都公園協会 神代植物公園」のご紹介です。

2025年4月19日(土)

天気は晴れ!

図らずも「みち草き」の関東進出です。

電車とバスを乗り継ぎ遥々行って参りました!

今日の草木花

- ツツジ各種(錦孔雀、御代の誉他)

- ヒアシンソイデス・ヒスパニカ

- キクモモ(菊桃)

- ハナモモ(花桃)

- 桜各種(一葉、関山、御衣黄他)

- ハナミズキ(花水木)

- 楓各種(増紫、占の内、赤鴫立沢)

- 山野草その他

- モッコウバラ(木香薔薇)

- 藤各種(白花美短、紫花美短他)

ツツジ各種

間違いなく今回のメインの1つでしょう。

神代植物公園の圧巻のつつじ園の様子!

ニシキクジャク(錦孔雀)

ニシキクジャクはクルメツツジ系のつつじ。

白地に縦絞りや小絞りの一重の花が特徴。

ミヨノホマレ(御代の誉)

ミヨノホマレはクルメツツジ系のつつじ。

薄紅紫色の一重の花を付けます。

タンチョウ(丹頂)

タンチョウはクルメツツジ系の1つ、紅紫色の花を咲かせます。

フジト(藤戸)

フジトはクルメツツジ系のつつじ。

淡紫色の一重の花が特徴です。

ウスユカリ(薄縁り)

ウスユカリはクルメツツジ系の1つ、花びらの淡い紫紅色の縁取りが特徴。

ヒノツカサ(緋の司)

ヒノツカサはクルメツツジ系のつつじ。

花は名が示すように緋色、鮮やかで艶のある赤、一重咲き。

クレノユキ(暮れの雪)

クレノユキはクルメツツジ系のつつじ。

花は白く、中心が薄っすらと淡く黄色味がかかる。

キリン(麒麟)

キリンはクルメツツジ系のつつじの1つ、花は桃色の二重咲き。

ホンキリシマ(本霧島)

ホンキリシマはキリシマツツジ系の1つ。

花は濃い赤色の一重咲き。

ヨドガワツツジ(淀川躑躅)

ヨドガワツツジはチョウセンヤマツツジの園芸品種。

花は、淡紫色で八重咲。

ハナグルマ(花車)

ハナグルマはモチツツジの園芸品種で、淡い紅紫色、一重の細長い花弁が特徴。

クロフネツツジ(黒船躑躅)

クロフネツツジは別名カラツツジ、淡い桃色~白色の花を付けます。

リュウキュウツツジ(琉球躑躅)

リュウキュウツツジはキシツツジとモチツツジの交雑種、白から淡い桃色の大輪の花を咲かせます。

神代植物公園のつつじ園はエリアとしても広く、この時期「スゴイ!」の一言に尽きます。

一番印象に残ったのは「緋の司」、まるで赤い絨毯のようです。

ヒアシンソイデス・ヒスパニカ

ヒアシンソイデス・ヒスパニカは、ツリガネズイセン属の球根植物で、別名スパニッシュ・ブルーベルとも呼ばれます。

青紫色や桃色、白色などの釣鐘形の花を春に付けます。

開花時期:4月から5月頃

キクモモ(菊桃)

キクモモはバラ科サクラ属の落葉小高木、桃の仲間。

開花時期:3月から4月頃

ハナモモ(花桃)

ハナモモは バラ科モモ属 の落葉低木。

鑑賞用に改良された桃、赤や白、ピンクの花を付けます。

開花時期:3月から4月頃

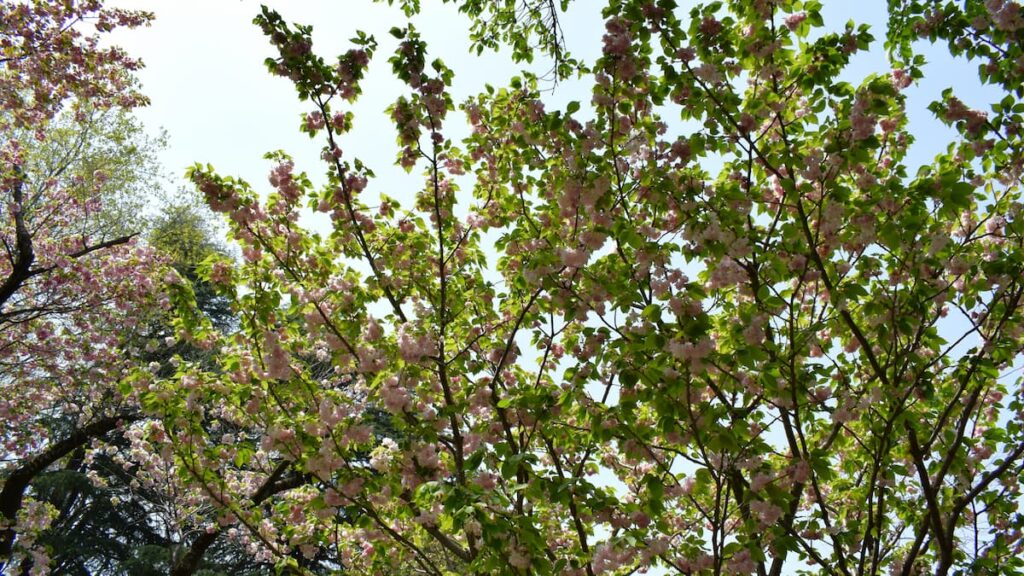

桜各種(一葉、関山、御衣黄)

時期的には八重桜がメイン。

変わり種に緑色の桜、「御衣黄」も見れますよ。

イチヨウ(一葉)

イチヨウは八重咲の園芸種、花色が淡紅色から白に変化します。

「一葉」の名前は1本の雄しべが葉化することに由来してます。

カンザン(関山)

カンザンは八重咲の濃い紅色の花を咲かせます。

ギョイコウ(御衣黄)

ギョイコウは桜には珍しい緑色の花を付ける桜です。

「御衣黄」の名前は貴族の衣服の萌黄色に似ていることに由来します。

御衣黄は初めて見る桜。

遠目には樹木全体が緑にしか見えませんが近づくと特徴的な花が確認できます。

名前の御衣黄もあって優雅なイメージ。

エド(江戸)

エドは八重咲の淡い紅色の花を付けます。

オモイガワ(思川)

オモイガワは半八重咲の淡い紅色の花を咲かせます。

栃木県小山市が原産で、近くを流れる川、「思川」にその名の由来があります。

タイザンフクン(泰山府君)

タイザンフクンは八重咲の淡紅色の花を付けます。

「泰山府君」の名は桜町中納言が花が散るのを嘆き泰山府君を祀り花の時期を長くなったことに由来すると言われています。

フゲンゾウ(普賢象)

フゲンゾウは八重咲の桜、花は淡紅色に始まり白く変化します。

普賢象の名は葉化した2本の雄しべ形が普賢菩薩の乗る象の鼻に似ていることに由来すると言われています。

HARU的にはボリュームのあるピンクや白の八重の花が小学校の頃、運動会などのイベントの飾り付けで作った薄い紙で作った花を思い出します。

フクロクジュ(福禄寿)

フクロクジュは八重咲、淡紅色の大輪の花を付けます。

ヨウキヒ(楊貴妃)

ヨウキヒは八重咲の桜、淡い紅色のエレガントな花を咲かせます。

その名は中国史に残る楊貴妃をイメージしたものと言われています。

どれも魅力的な桜ですが、今回のお気に入りは「普賢象」でしょうか。

ハナミズキ(花水木)

ハナミズキはミズキ科ミズキ属落葉低木。

春に赤や白、紅色の花を付けます。

遠目に見るハナミズキが霞掛かった様子、春を装います。

ちなみに花に見える部分は総苞片(そうほうへん)と呼ばれる葉の一種。

本当の花は中止部の黄緑色の部分。

楓各種(増紫、占の内、赤鴫立沢)

ハナミズキのエリアを抜けると「かえで園」、早くも新緑の様子。

今日の暑さに初夏を感じます。

マスムラサキ(増紫)

シメノウチ(占の内)

アカシギタツ(赤鴫立沢)

山野草その他

シャガ(射干)

シャガはアヤメ科の多年草、森林などの日陰に育ちます。

春にエレガントな花を付けます。

開花時期:4月から5月頃

実家の裏の林にも生えてましたが元々は中国が原産、日本のシャガは三倍体の遺伝子を持ち種子を作らないとのこと。

彼岸花もそうですが、誰が植えたかを考えると不思議。

エビネラン

エビネはラン科エビネ属の多面草。

春に白を始め茶色や緑などの花を付けます。

開花時期:4月から5月頃

ゼンマイ

「ゼンマイ」と説明が書いてあったので山菜のゼンマイと分かりましたが、少々大きいのではと。

食べるには育ち過ぎ?

ヤマブキ(山吹)

ヤマブキは日本原産のバラ科ヤマブキ属の落葉低木。

春に山吹色と言われる黄色の花を咲かせます。

開花時期:4月から5月頃

シロヤマブキ(白山吹)

シロヤマブキはバラ科シロヤマブキ属の落葉低木。

春に白い花を付けます。

開花時期:4月から5月頃

シロヤマブキは初めて見ました。

名前からはヤマブキ(山吹)の色違いのように思いますが、同じバラ科でも属レベルで異なります。

花は色以外にも花びらの枚数も違いシロヤマブキは4枚、一方ヤマブキは5枚。

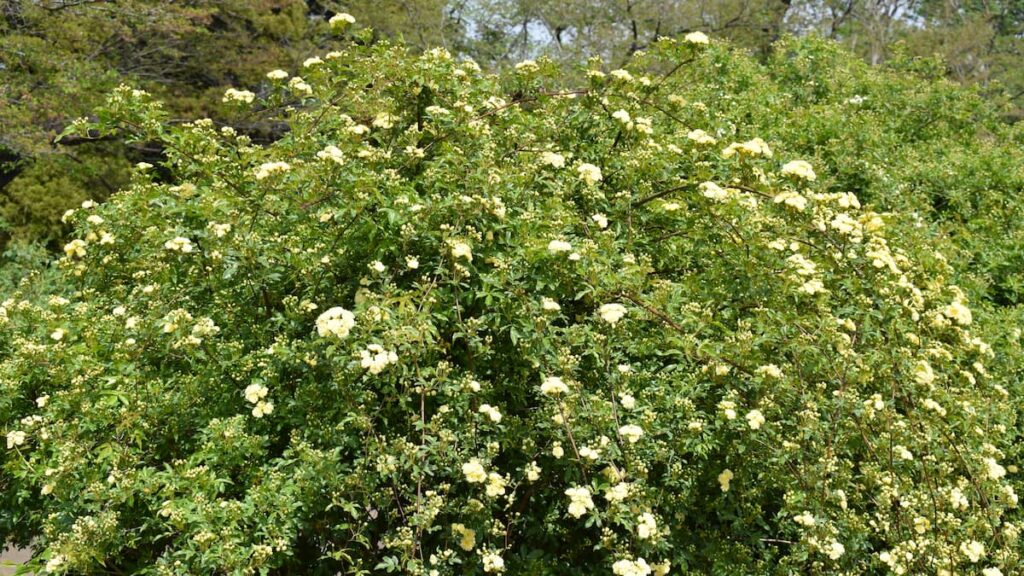

モッコウバラ(木香薔薇)

モッコウバラは中国原産のバラ科の常緑つる性の低木。

黄色や白、それぞれに一重と八重咲きの品種があり、春に花を咲かせます。

開花時期:4月から5月頃

以前からモッコウバラが欲しくて、昨年実家の庭に白の一重咲きを植えました。

たぶん今年には少しは花が見られると思っていますが、今のことろ帰省の予定はないです。

藤各種(白花美短、紫花美短他)

最後は藤、神代植物公園には各種の藤が育成されています。

白や紫の花は涼し気な印象、春を彩ります。

シロカビタン(白花美短)

ムラサキカビタン(紫花美短)

クチベニフジ(口紅藤)

シンニシキ(新錦)

ジャコウフジ(麝香藤)

コクリュウ(黒龍)

スポット情報

東京都調布市深大寺元町二・五丁目、深大寺北町一・二丁目、深大寺南町四・五丁目

お問合せ先:神代植物公園サービスセンター

〒182-0017 調布市深大寺元町5-31-10

042-483-2300

開園時間:午前9時30分~午後5時

※本園の入園は午後4時まで

※大温室・水生植物園の閉門時間は午後4時30分

休園日:

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日や振替休日、都民の日の場合はその翌日が休園日)

年末年始(12月29~翌年1月1日)

入園料:

一般・大人 500円(団体:400円)

65歳以上 250円(団体:200円)

中学生 200円(団体:160円) ※都内在住・在学の中学生は無料

小学生以下無料

※団体割引は、チケット購入者が20名以上

※身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳持参の方と付添の方は無料

※無料公開日 みどりの日(5月4日)、都民の日(10月1日)

【年間パスポート】

一般・大人 2,500円

65歳以上 1,250円

詳しくは、「公益財団法人東京都公園協会公式ホームページ 神代植物公園」からご確認ください。

あとがき

今回の「みち草き」は初の関東、「公益財団法人東京都公園協会 神代植物公園」のご紹介でした。

敷地はかなりの広さですが、深大寺が近いせいもあると思いますがさすがのつつじの見頃ともあってかなりの人出でした。

それだけ神代植物公園のつつじ園はすごかったです。

今回の見所の1番!

園内ではサクラソウの展示もありましたよ。

ちなみにサクラソウにあれだけの種類と歴史があることを今回知りました。

この写真は「サクラソウ花壇」と言うそうで伝統的なサクラソウの展示形式とのこと。

それではまた、次回の記事でお会いしましょう。

このサイトは、植物好きの筆者が行く先々で出会う季節の草や花や木を紹介するサイトです。

今後とも当サイト(みち草き)をよろしくお願いします。